2012年 11月 3日 数 学 物 理 宇宙地球 生 物 化 学

積分と無限和を駆使して素数の無限性が証明できた

各自持ち寄った問題を考えたりして休憩時間を過ごした

位相の具体例を考えてみた

|

実習指導

伊藤 哲史 (数学教室 准教授)

チューター

佐々木 健太郎(数学教室 修士課程 2回生)

福本 佳泰(数学教室 修士課程 2回生)

実施場所

理学研究科5号館209号室

実習内容

素数が無限個あることの四つ目の証明を発表してもらった。定積分を評価したり、無限和を無限積に書き換えたりと高度な手法を用いたが、明快な発表で、筋よく理解できたように思う。前回までの証明よりも強い内容を主張する証明であることも分かった。

余った時間で、次回の証明で用いる「位相」についての解説をした。

受講生の感想

- 今回は何となく分かりやすかったです。次回発表するかもしれないらしいです。がんばります。

- 次回は私が発表しますが、分からないところがあって、今日説明していただいて分かりました。「位相」という言葉もELCASで初めて出会った言葉だったので、また次回までに勉強しておきます。

- 証明を発表したのですが、とても緊張しました。うまく説明できなかった気がするので、また次の発表の時は今回の反省点を生かしたいと思います。次の証明は自分で好きなものを選ぶので「家で自分でもできそうなものを見てこようと思います。

- 位相に関わることになろうとは。かといって、今私が微積で理論を展開できるかと言われれば、それは?です。

- 宿題してきます!

|

講義風景1

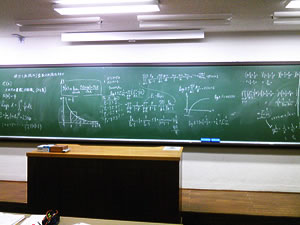

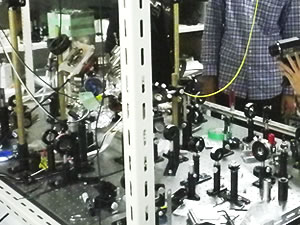

トラップした原子をIRスコープで観察

トラップした原子が携帯のカメラに映るか実験 |

実習指導

吉川 豊(量子力学研究室 助教)

チューター

関 友宇(修士課程 1回生)

西尾 卓衛(修士課程 1回生)

実施場所

理学部5号館 115号室、5号館北館159号室

実習内容

最初の1時間20分程度でレーザーと原子の性質に加え、その相互作用を用いたレーザー冷却についての講義を行った。その後、実験室でレーザー冷却の実演とそれに用いた実験装置の説明を行った。

原子に対して共鳴周波数より少し低い周波数のレーザー光を当て、ドップラー効果を利用して原子の運動を遅くすることをドップラー冷却法という。真空チャンバー内のRb原子に対して6方向からドップラー冷却を行い、さらに適切な磁場勾配を印加すると、Rb原子を100μK程度まで冷却しつつ一か所に捕まえることができる。この捕まえた原子に対してレーザー吸収分光を行う。

受講生の感想

- 量子光学の研究室へ行った。レーザーをつかって原子を冷却するところを見学した。 レーザーは焼けるというイメージだったので新鮮な感じだった。ここでも1つ1つの量子について考察した後に、全体の巨視的な考察をしていた。 固体量子の研究室でもそうだった。素粒子物理とのちがいなのかと思った。

- 今までのELCASでの話は、学校の知識だけでは全く足りなくて、抽象的には理解できてもどう証明されるのかを理解できないことが多かったが、今回はドップラー効果など、学校で習ったことが応用されていたので、これまでで一番深く理解することができた。 レーザー冷却装置も液体窒素が一番冷たいものというイメージがあったので、それより冷たいものがあったと知って驚いた。

- 今日体験ささていただいた内容は、初めて触れる分野のもので、新鮮でした。レーザーというのは身近でありながら、今までその原理や仕組みを知ることがありませんでした。ですが、今日お話しを聞かせていただいて、物理学的にレーザーは欠かせないものだということがよく分かりました。 レーザーによってものを精密に測ることが出来る。私たちが普段使っているレーザーポインターなどのレーザーにそのような用途があるとは知りませんでした。その他にも、冷却したりとか、様々な応用が効くというのを聞いて、具体的にはどのような分野に応用されているのかということに興味を持ちました。また、たくさんお話を聞かせて頂ければ、と思います。今日はありがとうございました。

|

- 光の性質について、様々なことを教えて頂き、光への理解が深まった。ただ、たくさん自分の知らない単語が出てきて、もっと自分で勉強しなければならないと思った。 また、ドップラー効果やスペクトルなど、とても難しいことがらを応用して新しい装置をつくるのはすごいことだと思った。ノーベル賞をとったその発想力に驚いた。

- 物理をまだ学んでいない僕にとっては、わからないことが多かったが、まだ理解できるところはあった。 光についても光によって軌道が変わる光学遷移というものも知らなかったので身近にある光についてさえ全然知らないと思った。ドップラー効果は距離によって音の周波数が変わるものだという認識しかなかったが、ドップラー幅について深く知れて良かった。 しかし、式の意味を理解しきれていないと思う。

- レーザー冷却のお話を聞かせて頂いたのですが、その過程で学んだ基礎が、他の分野の話と通じるところがあって、レーザーの話だけでなく、全体的に理解を深めることができて、良かったです。 冷却した原子は持っているエネルギーが小さくなるので、物質の性質を読み取りやすくなり、冷却が重要なファクターである、というお話でしたが、非常に興味深かったです。 3次元ドップラー効果を発生させてレーザー冷却し、不均一磁場で固定するという装置のデモンストレーションも実際に見られて、楽しかったです。

|

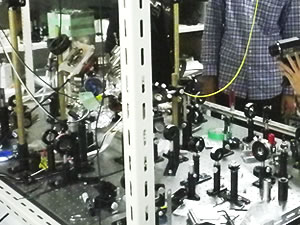

自分で空けた穴のパターンを実験装置にセット

どのように穴を空けると狙った干渉模様ができるか議論

フィゾー干渉計を作り、干渉縞を確認 |

実習指導

岩室 史英(宇宙物理学教室 准教授)

実施場所

理学部4号館 504号室

チューター

鈴木 裕司(博士課程 1回生)

実習内容

先月に引き続き、レーザー光を使った光の実験。今週はセットアップを既に完了している状態からのスタート。まずは平行光を作り、紙に細長い穴を空けて作った単スリットを通した光がどのように映るかを確認。次に複スリットを通過した光がどのように映るのかを観察し、光の干渉を実際に見てもらう。続いて、壁に焦点を合わせた状態で丸い穴を通過させてできる形状を観察。これが穴の開け方でどのように変化していくのか、自分たちでいろいろ試してもらう。最後にハーフミラーを用いて、フィゾー干渉計、マイケルソン干渉計を制作し、それらによってできる縞模様を観察した。実験後はこれらの干渉の原理が鏡の形状測定、望遠鏡の分解能向上に応用されていることを学習した。

受講生の感想

- 学校の問題集などでみたことのある光の干渉やフィゾーの実験のようなものを実際に実験できておもしろかったです。白色光で光が干渉をする様子を調べるために工夫したりと昔の人はとても苦労していたんだなあと思いました。

回折をおこすためにスリットをあけたり、レーザー光を微調整するためにハーフミラーや全面鏡をうごかす作業がどても難しかったです。

- 今日は、様々な光の干渉を見ましたが、光に合わせて鏡を動かしたり、点を等間隔に打ったりするのが難しかったです。棒状に見えるもの、丸く見えるもの、ぐちゃぐちゃに見えるものなど、とても面白い結果が出たので、少し感動しました。もっと試してみたいと思いました。ありがとうございました。

- 今回は今までで一番厄介な実験でした。最終的に僕だけ出来なかったけど、他の皆の結果を見てとても感動したのでよしとします(泣)。これを応用したらいろいろ分かるらしいので、またグーグルで「iwamuro」とけんさくして調べたいと思います。これを見た皆さんもぜひのぞいて下さい。

- マイケルソン干渉計を作ってやってみました。なかなかできず難しかったが、横の○○君がさらっとできていたので、びっくりした。マイケルソンは名前としてかなり惜しい名前だなと思った。△△君みたいにムーンウォークはできたのかなと思った。

|

- 今日も楽しかったです。

光のスリットによって起こる回折の実験は予想して当たったり、波長が重なる場所を数Ⅲ・Cの内容を使って求めることができると聞いたので、賢くなったらやってみたいです。

光学実験も楽しかったです。

- 今日は2回目のレンズを使った光の実験をしました。前回は準備に時間がかかってしまいましたが、今日は実験をたくさんできました。カッターナイフで紙を切ってスリットを作ったり、レンズの角度を微調整したりと、細かい作業が多かった分、きれいな光のしまを見ることができてよかったです。また、前の週に合宿があったので、この3週間は毎週ELCASのメンバーに合うことができ、とても楽しく過ごすことができました。

- 今日はシマシマをいろいろ見ました。光の波が半分ずれてうちけしあったり、かさなってつよまったりおもしろかったです。

全体の講座ではイモリとかプラナリアの再生のことについてききました。いつか人の体も再生できるようになってほしいです。

|

実習内容についての講義

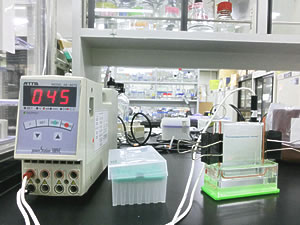

電気泳動装置の概要

電気泳動実験の観察 |

実習指導

土井 知子(構造生理学教室 准教授)

チューター

松澤 朋寛(博士課程1回生)

関口 俊之(修士課程2回生)

ボランティア

湊原 圭一郎(博士課程2回生)

実施場所

理学部1号館 501号室

実習内容

電気泳動および免疫ブロッティング法を用いたタンパク質試料の解析を行った。

哺乳動物培養細胞であるHEK細胞の可溶化上清をSDSポリアクリルアミド電気泳動にかけ、タンパク質を青く染めることのできるクマジブルーを用いてタンパク質を検出した。また免疫ブロッティング法により同じくHEK細胞可溶化上清サンプルから細胞骨格タンパク質であるチューブリン、および接着分子であるLRRTMの検出を試みた。

実習では、まず最初に実験原理の解説を行い、次に以下の実験を体験してもらった。

1)細胞からの膜タンパク質の可溶化

2)SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動

3)CBB染色及び免疫ブロッティング

今回は生物の実習でありながら、物理的、化学的性質を利用した実験を行った事もあり、生徒達からは新鮮だという反応を多くもらえた。

受講生の感想

- 電気泳動自体は以前から知っていたが、そんなに詳しくなかったので、原理を色々知ることが出来て良かった。全体的に理解しやすかったが、内容が濃くて難しかったと思う。

界面活性剤を使うことで細胞膜の中に埋まっているタンパク質を取り出すというのは、洗剤の考え方と全く一緒であって、思いついた人はすごいと思う。

前回までとまた一風違うものを見ることが出来て良かった。

- 今回はタンパク質についての観察と実験をしました。改めて、いろんな機械を見て、最先端の科学ってすごいなと思いました。

今回はいろんな液体を使ったり、大好きなピペットマンを使ったりしたので、少し、”科学”って感じの実験をさせてもらえて楽しかったです。今まで「タンパク質」は「タンパク質」としてしか知らなかったので、大きさで分けて種類を分類するという事に驚き、タンパク質も奥が深い!と思いました。タンパク質をゲルからメンブレンに移す実験では、電極の性質をうまく利用して綺麗に移すことができていて、感動しました。

より一層、科学の世界に惹かれた瞬間でした。

|

- 今回はタンパク質を大きさで分けて解析してみました。ピペットは、前使ったことがあるので、使い方は知っていたけど、自分的には手がふるふる震えていました。でも残念なことにならなかったので安心しました。

電気泳動は、意外と原始的にクリップを使っていたことにびっくりでした。今まで生の電気泳動を見たことがないので、電気泳動が始まってすぐに泡が出てきて感度しました。冷室はめっちゃ寒かったです。

次に電気泳動をしたタンパク質をメンブレンにトランスファーしました。ゲルから色が落ちた時れきかったです。

- タンパク質の解析の仕組みがよくわかりました。電気泳動の装置に液を入れるのが難しかったです。

ゲルみたいなのをすこしさわってみたかったです。(なんかプニプニで気持ち良さそうでした。)

タンパク質を溶かすに界面活性剤を使うというのは驚きました。界面活性剤は化学で勉強したので、生物や化学、物理は結構繋がっているんだなぁと改めて実感しました。

タンパク質の存在を確認するのに、抗体を使うという発想はすごいなと思いました。

とてもおもしろかったです。

- 電気泳動を用いてタンパク質試料を大きさで分けて解析しました。細胞からタンパク質を取り出す際に界面活性剤(洗剤)を用いることが、何だか身近なもののように思えて意外でした。

自分は今回の体験学習のテーマであるタンパク質に関しては、今まであまり興味をもっていませんでしたが、あるタンパク質を検出する際に、抗原の特異性を利用するなど”生物的”な一面を見ることができて、少し印象が変わりました。

とりあえず何というか”生物学”の分野にも”化学”っぽいものもあるんだなぁと思いました。

- 今回は電気泳動を用いたタンパク質試料の解析を行いました。使ったサンプルは遺伝子導入していないHEK細胞とRTM2遺伝子を導入したHEK細胞です。界面活性剤を使用し、ゲルに表れたマーカーを見て、タンパク質の種類を区別しました。ゲルは網目状になっていて、大きい分子のものほど上に、小さい分子のものほど下に移動していくそうです。難しいことが多かったですが、とても興味深い内容で楽しめました。

今までは植物の実験でしたが、今回から動物の実験なので、今後も楽しみです。

|

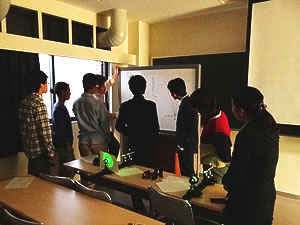

次回の実習についての講義

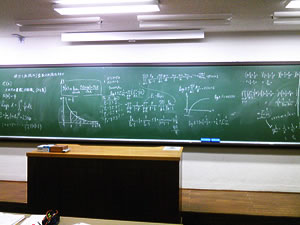

レーザーで波長変換しているところの紹介

真空チャンバーについて説明している様子 |

実習指導

足立 俊輔(物理化学研究室 准教授)

チューター

林 雅弘(修士課程 1回生)

実施場所

理学部6号館 355、376号室

実習内容

この日は時間も短いため、次回の実習で行う「光イオン化による質量分析」と、「レーザーを用いた光速測定」に向けての講義を主に行った。そのそれぞれについて、実習の目的や方法について説明し、少し演習問題にも取り組んでもらった。最後に実験室に移動し、次回の実験で用いるレーザーや真空チャンバーの紹介を行った。

受講生の感想

- 初め、物理のことは全く分からなくて意味が分からなかったが、丁寧に教えていただいてよく理解することができた。光の速度の測り方も、優しく教えていただいて良かった。また測り方が分かりやすく、次回の実験がとても楽しみだ。実際にレーザーがどんなものか見ることができ、また、とてもきれくて感動した。次回に向けて、今回習ったことを復習しておきたい。

- 今回は、質量分析と光速を測るということについて学びました。今回は、実験をするということはなく、講義を聴くだけだったので、次回の実験が楽しみです。次回は、レーザーを使うので、注意をして実験に取り組もうと思います。

- 今日は再来週の実験の予備学習を行いました。ややこしい計算式などがでてきて難しかったですが、しっかり復習して再来週の測定実験につなげていければ、と思います。レーザー実験室内では防備服、色付きメガネなど普段慣れない物を着用するのが原則で、管理の厳しさが、実験の精度につながると思いました。良い精度の値が出ることを期待しています。

- 白色光でないレーザーから異なる波長の光を生み出すことができるということが驚きでした。何によってエネルギーの値が変化するのか、とても興味深かったです。Xe+をつくる環境はすごくエネルギー状態が高くなければできないと思っていたので、可視光を当てるだけでイオン化するのもびっくりでした。

- 今回の内容は物理化学ということもあり、今までやってきたこととは違ってとても新鮮でした。研究所の中を見せてもらったのですが、赤いレーザーを結晶やプリズムを使うことで青色や緑色、虹色に変えることができるのが不思議でした。今回は次回、実際に実験を行うイントロダクションの講義を受けましたが、次回がとても待ち遠しいです。できるだけ正確な光速を測れるよう頑張りたいです。

|